Многомиллионное население Москвы перемещается по городу на общественном транспорте, который играет важную роль в жизни столицы. Его история появления уникальна. Экспозиция «Развитие городского транспорта» познакомит с интересными фактами о средствах передвижения, расскажет об истории создания Московского метрополитена и метростроевцах, о конке и троллейбусах, а также о современных возможностях, направленных на комфорт и удобство пассажиров.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ГОРОД ВСТАЕТ НА РЕЛЬСЫ

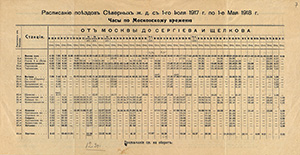

Предшественником электрического трамвая была железно-конная дорога, или проще — «конка». Датой создания общественного транспорта считается 7 июля 1872 года. Именно в этот день конка впервые проехала по улицам Москвы.

Новый вид городского транспорта представлял из себя открытый или закрытый экипаж, иногда двухэтажный, который по рельсам тянула пара лошадей, управляемая кучером. Вагоны вмещали до 20 человек. У второго этажа — империала — не было крыши, защищавшей от осадков, поэтому такие места стоили дешевле, а за комфорт внутри салона платили дороже. Существовали и специальные правила проезда. Так, проход на империал был разрешен только мужчинам. Считалось, что дама в пышной юбке не сумеет подняться по узкой винтовой лестнице, не нарушив правил этикета. Конка курсировала по городу целых 40 лет. Ею пользовались вплоть до 1912 года, хотя в 1899 году запустили первый электрический трамвай.

ТАИНСТВЕННЫЙ НОВЫЙ ТРАНСПОРТ

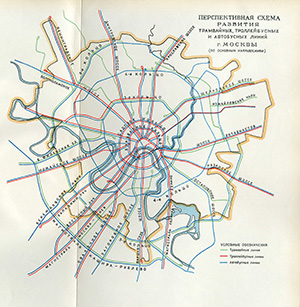

Население Москвы росло, с каждым годом увеличивалось количество машин и общественного транспорта, появлялись новые дороги и маршруты, связывающие разные районы столицы. Транспортная структура развивалась разнопланово и динамично, однако из-за колоссального роста населения ее эффективность была в несколько раз меньше ожидаемого. Из-за сильного снегопада 6 января 1931 года весь наземный транспорт остановился: ни трамваи, ни автобусы, ни такси не двигались. Жизнь Москвы оказалась парализована.

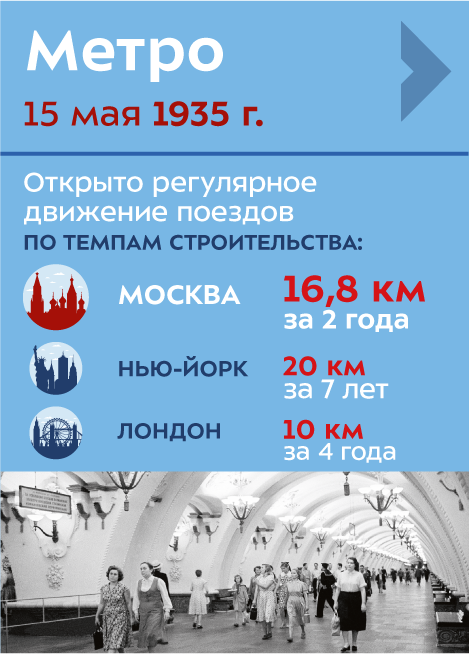

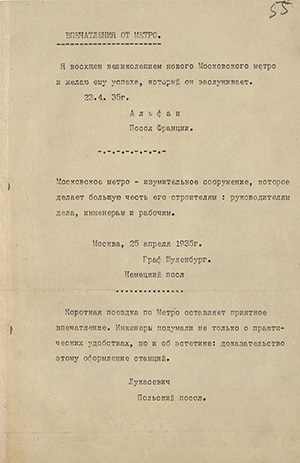

Тогда власти города приняли решение создать такое средство передвижения, проезд на котором не зависел бы от погодных условий и пробок. В 1935 году открылся метрополитен — тот самый новый таинственный транспорт, способный перемещать огромное количество пассажиров в любую погоду на любое расстояние за определенное время. А 16 января 1939 года вышло постановление «О мероприятиях по коренному улучшению работы московского транспорта», направленное на усовершенствование системы городского общественного транспорта.

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО: ПОЯВЛЕНИЕ ЭСКАЛАТОРА

Летом 1932 года началось строительство метро, но встал серьезный вопрос: как подниматься на высоту от 10 до 30 метров? Идею с лестницами или лифтом отклонили, решили сделать самодвижущиеся конструкции, поднимающие и опускающие пассажиров, — эскалаторы, что в переводе с французского «взбираться вверх по лестнице».

Подъемные механизмы были новшествами даже для таких стран, как Германия, где их начали применять с 1925 года. Советские инженеры отказались от помощи зарубежных коллег, их услуги были слишком дороги. Основой для будущих лестниц стали фотографии и рассказы очевидцев, которые видели это «чудо».

Инженеры приступили к работе, но технологий, подходящего оборудования и опыта не было. В рекордно короткие сроки они по сути создали и разработали механизм эскалаторов. Монтаж лестниц занял 25 дней, хотя иностранные специалисты уверяли, что такие работы длятся не менее четырех месяцев. Утром 6 февраля 1935 года на движущиеся ступени взошли первые гости — делегаты VII Всесоюзного съезда Советов.

ПОДЗЕМНЫЙ ДВОРЕЦ

Строительство Московского метрополитена шло под девизом: «Создадим дворец для народа!». И сегодня метро — это настоящий подземный музей, где 48 станций являются памятниками архитектуры.

В 1939 году проект станции «Маяковская» получил Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке. В 1950–1960 гг. возвели кольцевую линию, ставшую апофеозом сталинского ампира: 12 платформ богато украшены скульптурами, монументальной живописью и светильниками.

В 1955 году правительство решило «устранить излишества в проектировании и строительстве», стали строить знаменитые хрущевки, а станции метро готовили не по индивидуальным, а типовым проектам. В 1970-х гг. появились «стекляшки» и «сороконожки» — станции со стеклянными вестибюлями и платформы с 40 колоннами в два ряда. 1980-е гг. объединили индивидуальность сталинского и индустриальность хрущевского метро. В 1985 году советские архитекторы украсили станцию «Московская» в Праге, а чехословацкие — «Пражскую» в Москве. 1990-е гг. запомнились простотой и лаконичностью в оформлении. В новом столетии, после 2010 года, основным мотивом метрополитена стали минимализм, графика и большое количество света.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ НА СЛУЖБЕ ГОРОДА

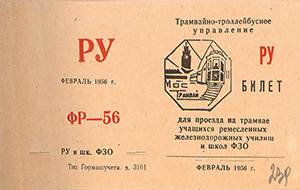

К июню 1941 года курсировало 599 троллейбусов, которые ездили по 17 маршрутам, протяженностью около 200 км. По их общему количеству Москва занимала второе место в мире, уступая Лондону.

С началом войны тысячи московских транспортников на автобусах и автомобилях отправились помогать Красной Армии, а их место заняли женщины и дети. Главным же средством передвижения в городе стал троллейбус, который использовали не только для перевозки пассажиров, но и в других целях. Например, срезали верх машины, тем самым превращая в повозку для транспортировки дров, или прикрепляли обозы для грузов. При поломке или повреждении осколками бомб троллейбус ремонтировали и снова выводили на маршрут.

Пик популярности троллейбуса пришелся на послевоенное время. В 1961 году московская сеть стала самой протяженной в мире — более 1200 км, а количество машин приблизилось к двум тысячам.

В знак уважения в наше время сохранили один маршрут от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, по которому ходят ретротроллейбусы. Современные и экологически чистые электробусы заменили троллейбусы, новые машины более маневренны, бесшумны и удобнее.

«ЯМЩИК, НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ»

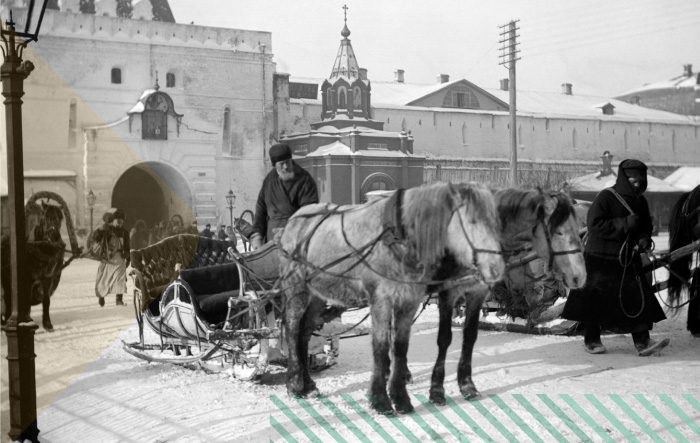

Помните извозчиков из русской классической литературы? Как правило, их услугами пользовалась элита общества, но с развитием Москвы как торгового и промышленного города возникла необходимость в доступном транспорте. Так, извозчики начали перевозить всех горожан.

Первые правила для них установил Петр I, а в 1775 году их обязали красить экипажи в желтый цвет. Существовали разряды извозчиков. Например, «лихачи» — самые престижные среди своих коллег, часто нарушавшие правила движения, чтобы угодить клиенту. Были и «зимники» — крестьяне, приезжавшие в Москву подзаработать на паховых лошадях после уборки урожая. «Ваньками» называли тех, у кого были самые дешевые экипажи и низкие цены.

Извозчики перевозили москвичей до появления общественного транспорта. С каждым годом их услугами пользовались меньше. Последний «лихач» ехал на метро от станции «Сокольников» до «Парка культуры», чтобы добраться к стойлу своей лошади и выйти на работу. К 1939 году эта профессия полностью изжила себя.

ИСТОРИЯ ТАКСИ: ОТ КРАСНОГО К ЖЕЛТОМУ

В 1907 году извозчики пересели на автомобили, окрашенные в красный цвет, — «таксoметры». Однако в 1918 году большевики их упразднили, назвав «буржуазными». Жизнь такси возобновилась с политикой НЭП. В 1924 году Моссовет принял постановление о покупке 200 автомобилей-такси, а в 1939 году в столице ездило свыше 3000 машин.

Известные «шашечки» появились в конце 1940-х годов. По одной из версий, они были символом автогонок, означающим высокую скорость перевозки. По другой — эмблема фирмы по производству такси «Checker Motors Corporation», в которой зашифровано слово «Checker», в переводе «шашки».

Советские такси были голубыми, зелеными, салатовыми, а в 1960-е годах даже встречались «Волги» ГАЗ-21 с красной крышей, за что их прозвали красными шапочками. В 1971 году внедрили единую окраску — светло-салатовую и лимонно-желтую. К московской Олимпиаде-80 по международным требованиям такси стали ярко-лимонного цвета, а на крыше у них появился плафон с шашечками, подсвечивающийся в ночное время.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — МОСКОВСКИЙ КАРШЕРИНГ

Совсем молодой транспорт, заслуживший любовь москвичей, — каршеринг. В переводе с английского он означает передачу автомобиля другому. Первые шаги в аренде подобного типа предпринимались еще в середине ХХ века в Европе, а в Россию каршеринг пришел в 2013 году. Сегодня в Москве 12 фирм предлагают услуги каршеринга.

Новый вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной тарификацией быстро набрал популярность. За все время существования в столице им воспользовались 74,8 млн жителей. Каждый день фиксируется около 140 тыс. поездок, средняя продолжительность которых — 33 минуты. По данным агентства «Автостат», Москва занимает первое место в мире по парку каршеринга, опередив Токио, Пекин и Шанхай.

В 2019 году в автопарке каршеринга появились электромобили — 40 машин, на которых было совершено 11 тыс. поездок, а в 2020 году — еще 60 электромобилей добавили в парк проката.

УРБАНИСТИЧЕСКАЯ МОСКВА: ВЕЛОСИПЕДЫ НА ДОРОГАХ

Первая официальная велодорожка в Москве открылась в 1898 году на аллее Санкт-Петербургского шоссе в Петровском парке за Тверской заставой. Тогда велосипедистам требовался «Билет на право езды по городу», выдававшийся на год в полицейском участке, а также гудок и номерной знак. Только в 1961 году права и номера отменили.

Сегодня велосипед стал символом урбанистики и одним из популярных видов полезного и экологического транспорта. За 2020 год москвичи и гости столицы совершили около 5,7 млн поездок на арендованных велосипедах.

С каждым годом велокультура развивается, приобретая все больше и больше поклонников. Для любителей двухколесного транспорта проводят велозаезды и велофестивали, устраивают разные акции, например, «Московский Велопарад», «На работу на велосипеде». В 2019 году миллион сотрудников из более 400 компаний отправились на работу на велосипеде.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ: НА ДВУХ КОЛЕСАХ ПО ГОРОДУ

В 1817 году придумали самокат: на раму с двумя колесами поставили сиденье. Сначала он напоминал велосипед, но со временем приобрел привычный нам вид. Появилось рулевое управление, колеса уменьшились в размере, а седло исчезло. В начале ХХ века конструкцию усовершенствовали — добавили моторы на передние и задние колеса с двигателем внутреннего сгорания небольшой мощности, 1-1,5 лошадиные силы.

Следующий инновационный шаг был в начале 2000-х годов — появились небольшие и мощные электромоторы, позволяющие развивать скорость до 45 км/ч. Электросамокаты оснастили амортизаторами, дисковыми и гидравлическими тормозами, комплексом осветительных приборов. Горожане оценили их преимущества: скорость, компактность и экологичность — электродвигатели не шумят и не загрязняют воздух.

Первый сервис краткосрочной аренды электросамокатов открылся в Москве в 2018 году, а за 2020 год было совершено более миллиона поездок. В парке столицы 6000 самокатов. За день на одном электросамокате успевают проехать 7 человек — это один из лучших показателей в мире.

ИСТОРИИ МОСКВИЧЕЙ

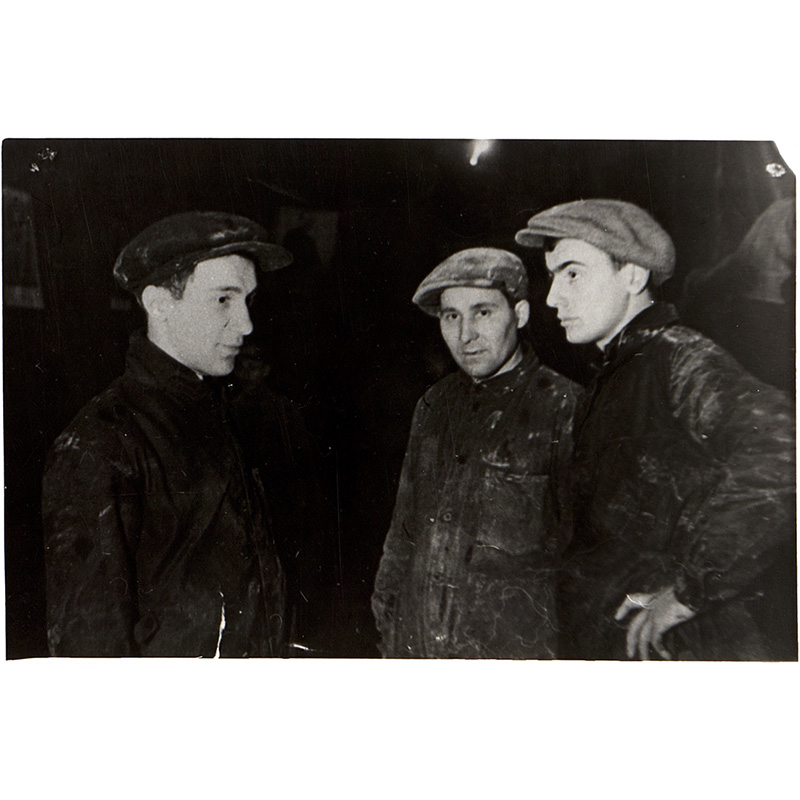

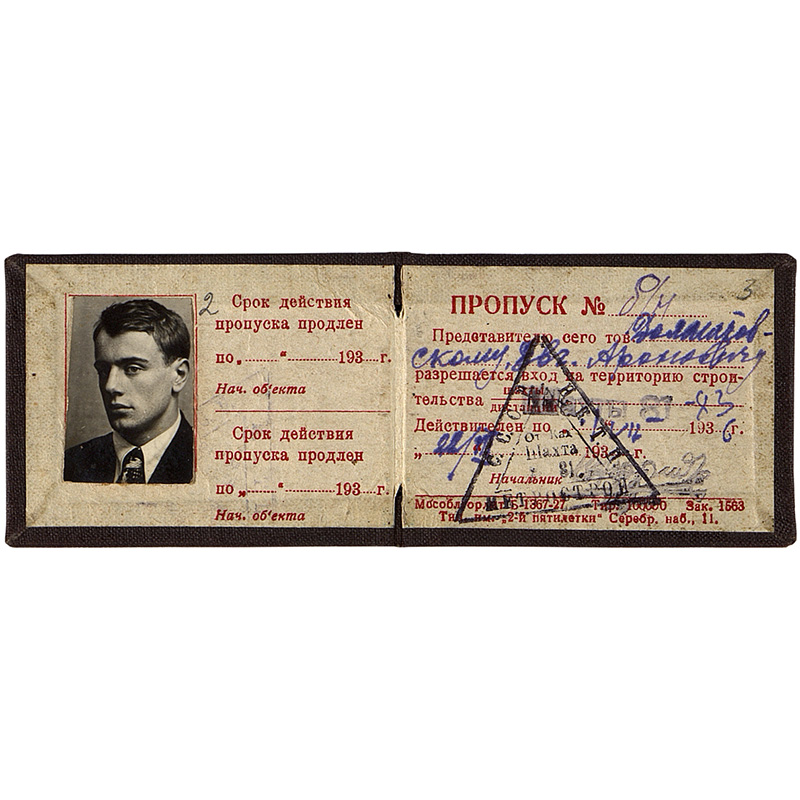

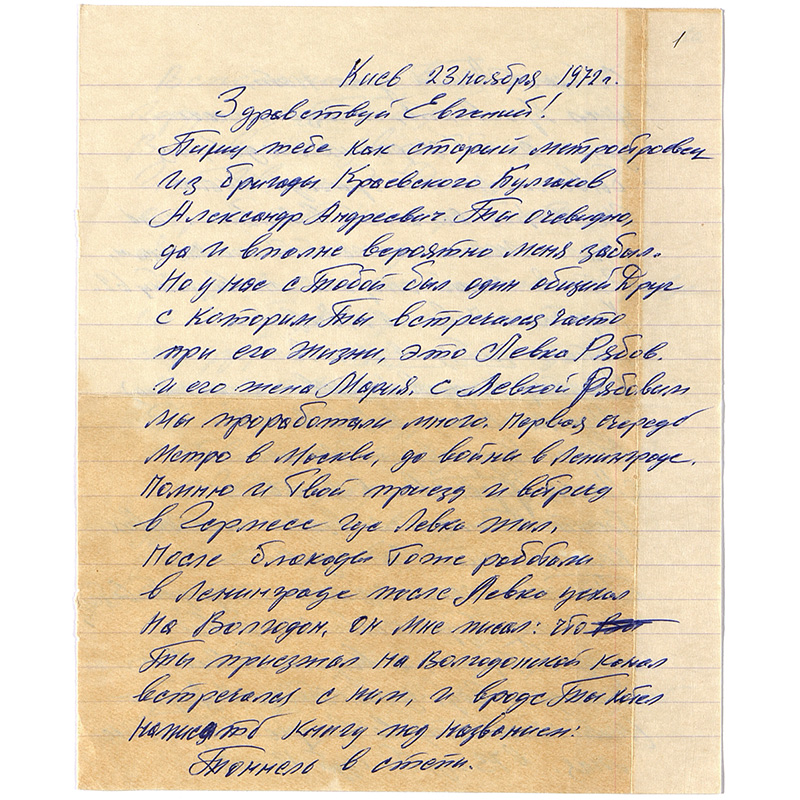

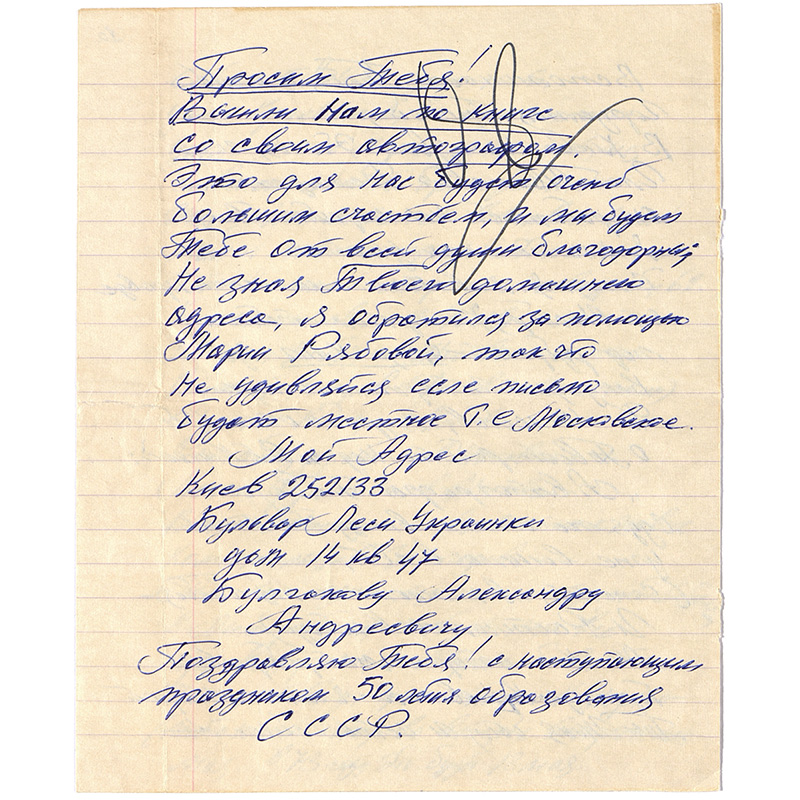

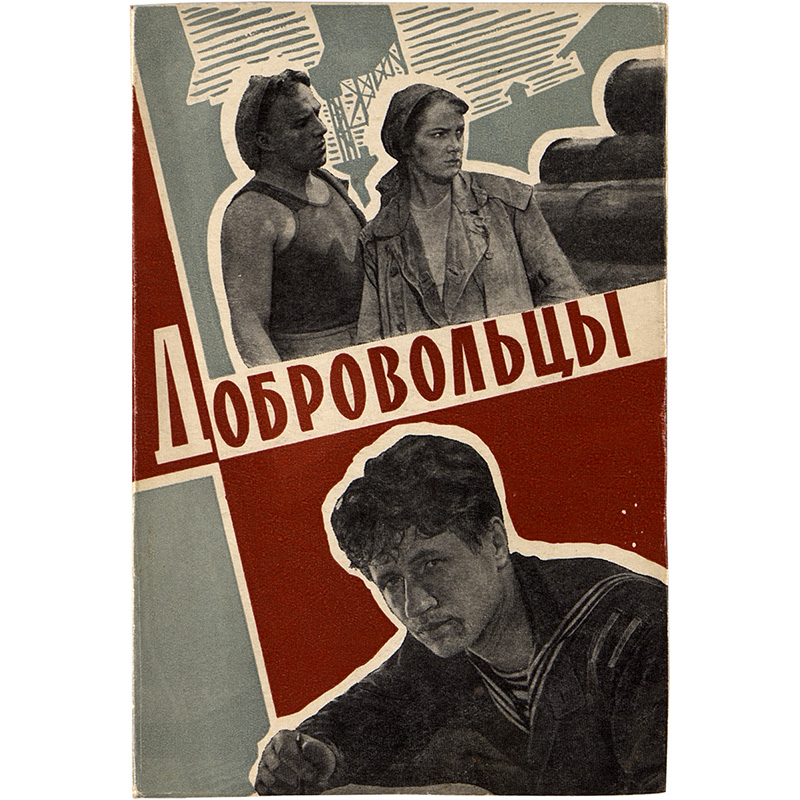

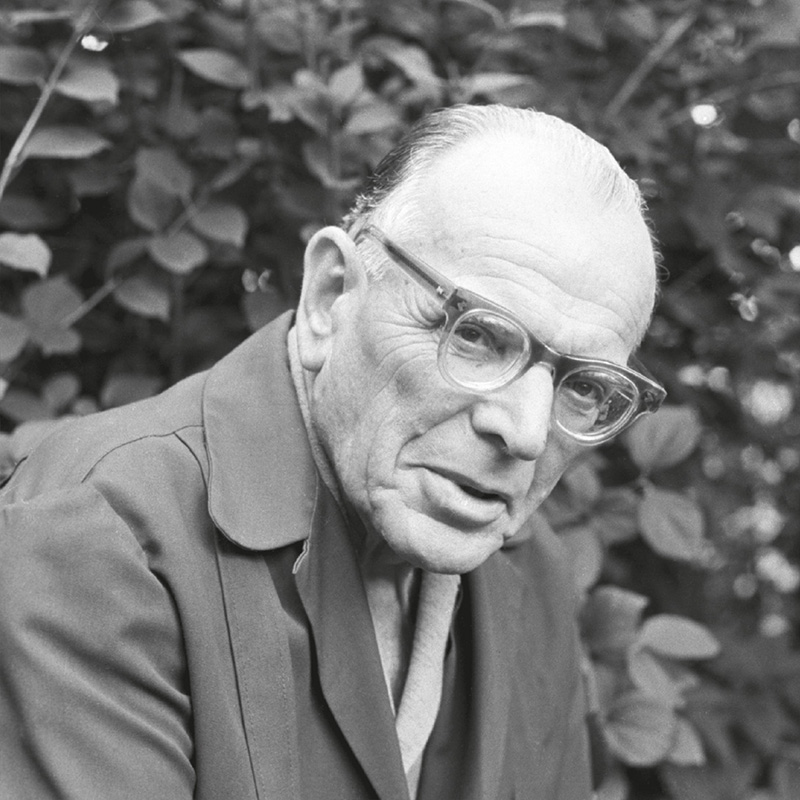

Евгений Аронович Долматовский

Восемнадцатилетний Евгений Долматовский был одним из первых строителей Московского метрополитена — работал откатчиком на станции «Охотный ряд». Его опыт работы и история метростроевцев нескольких поколений легли в основу сценария фильма «Добровольцы» 1958 года, режиссером которого стал Юрий Егоров. Кинокартина была снята по одноименному роману в стихах Долматовского, а стихи для песни «Комсомольцев-добровольцев» поэт написал во время съемок.

Евгений Долматовский прошел всю войну, награжден орденами и медалями. В 1945 году присутствовал как военный корреспондент при подписании акта капитуляции Германии.

Документы Евгения Долматовского в фонд Главархива передал его пасынок — Максим Юрьевич Безруков.

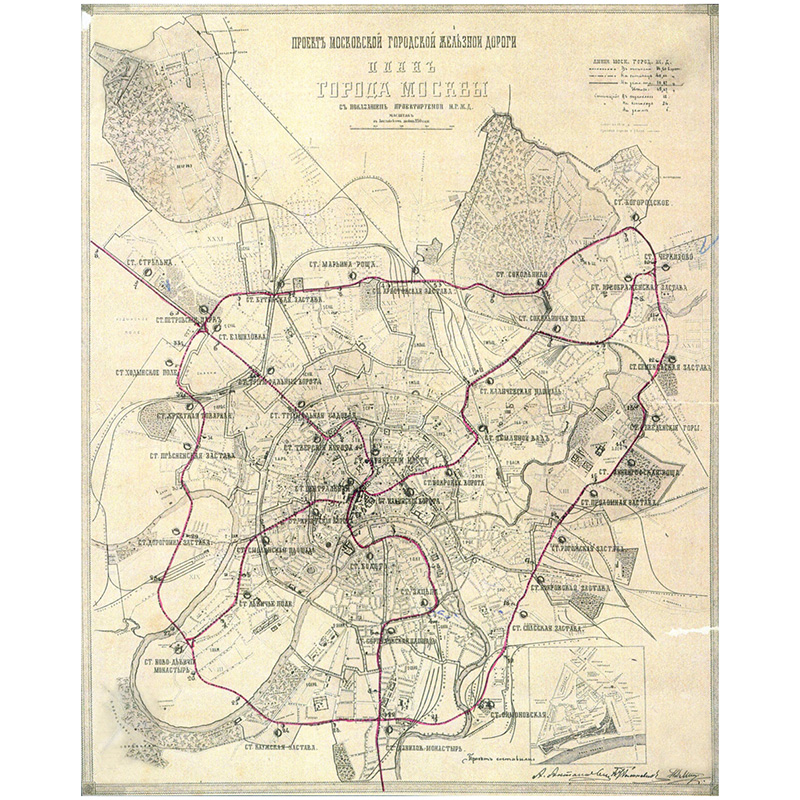

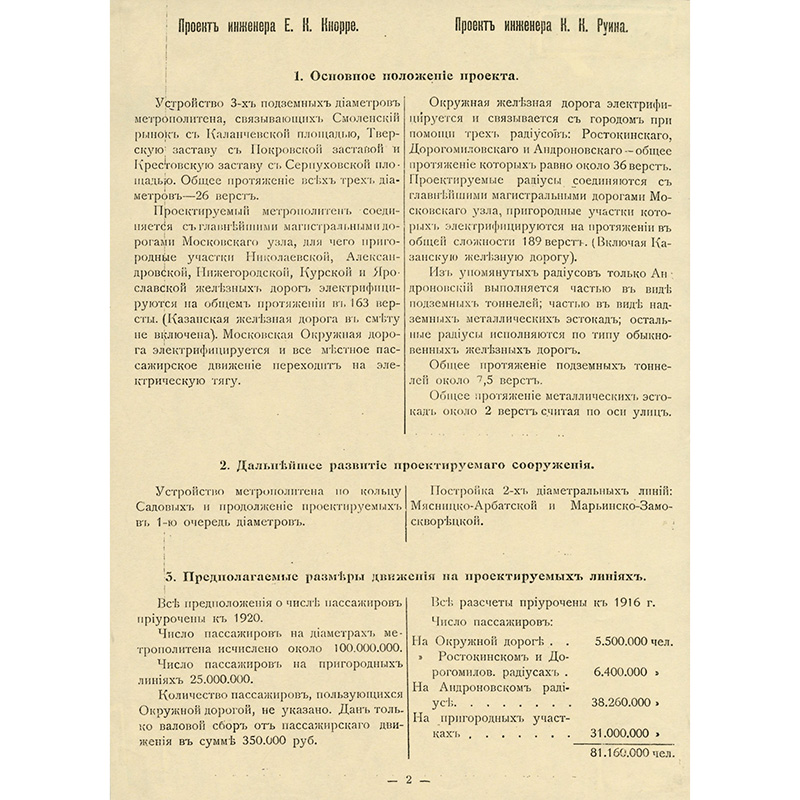

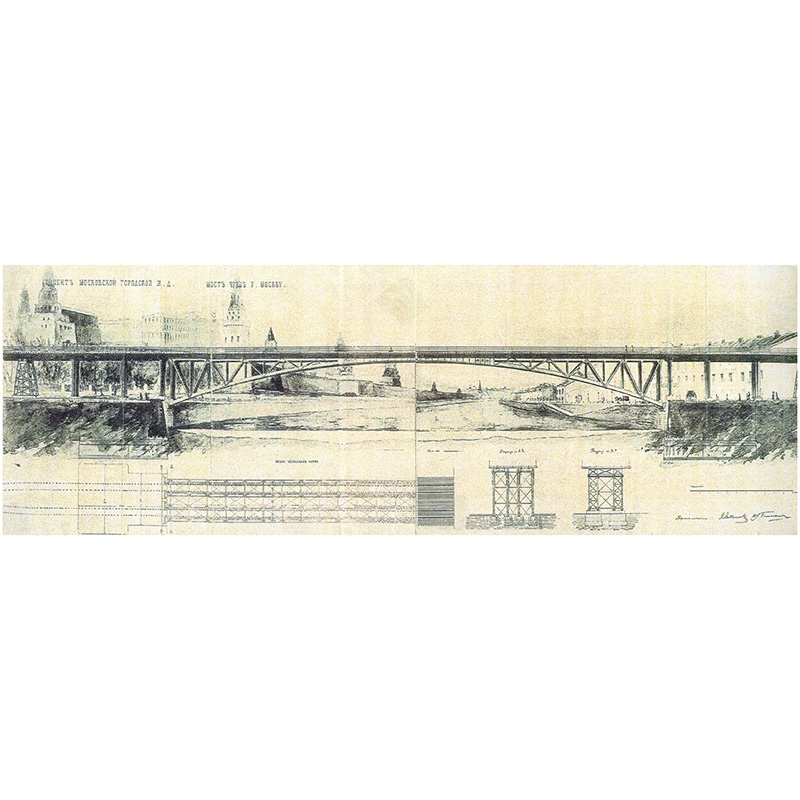

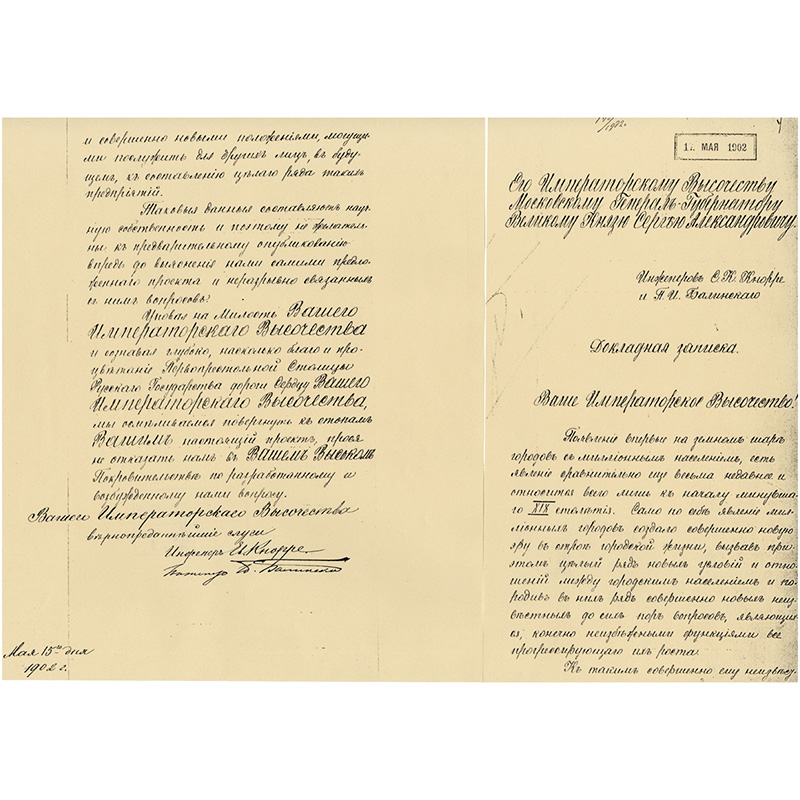

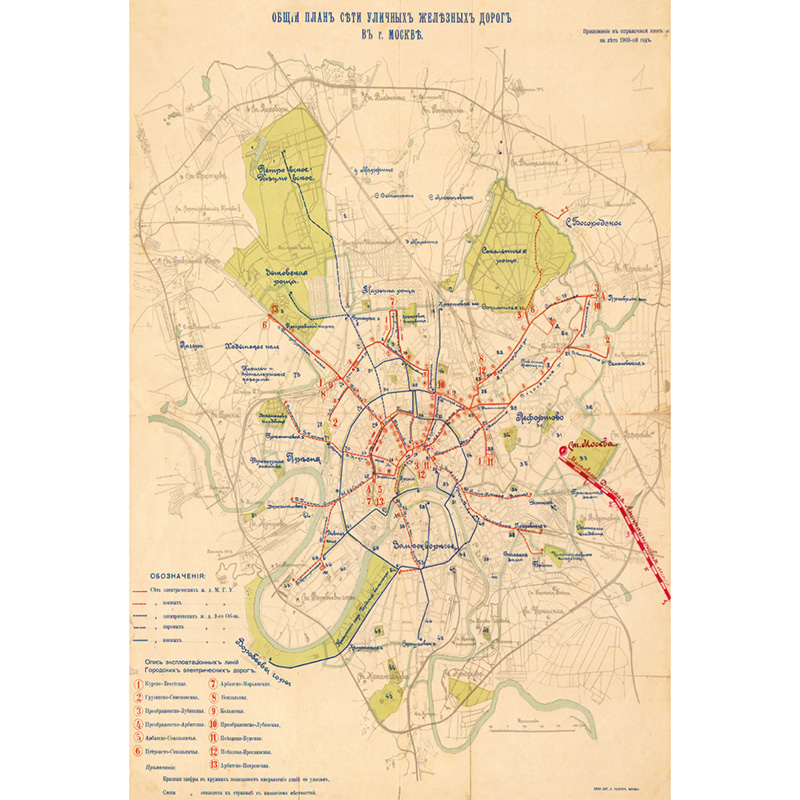

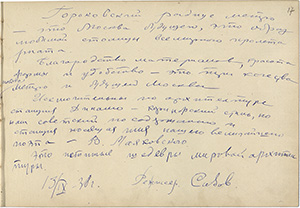

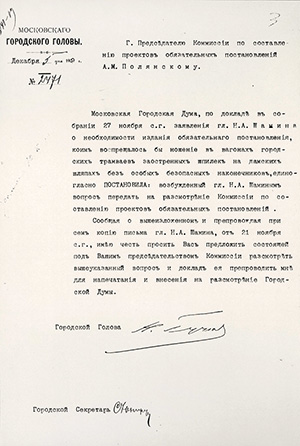

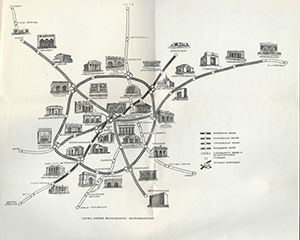

Проект первой подземки

Идея построить подземку появилась еще в начале XX века. Столица интенсивно развивалась, нужен был более быстрый и дешевый общественный транспорт. Инженеры Евгений Кнорре и Петр Балинский предложили городским властям план подземных и наземных электрических железных дорог. Проект был представлен Московской городской Думе 18 сентября 1902 года, его обсуждение длилось до 1903 года. Балинский и Кнорре разработали две сети дорог: уличные, по которым двигались бы электрические трамваи, и подземные — прообраз метрополитена, предназначенные для большой скорости и дальних расстояний. Их постройка привязывалась к Окружной железной дороге. Намечалось, что будет 74 наземных и подземных станций, из которых самая грандиозная — Центральный вокзал у Кремля, а протяженность линий метро составила бы 105 км. В итоге проект признали нецелесообразным и преждевременным «в силу бытовых и экономических особенностей города Москвы», а к постройке метрополитена приступили лишь спустя 30 лет по другому плану.

Константин Георгиевич Паустовский

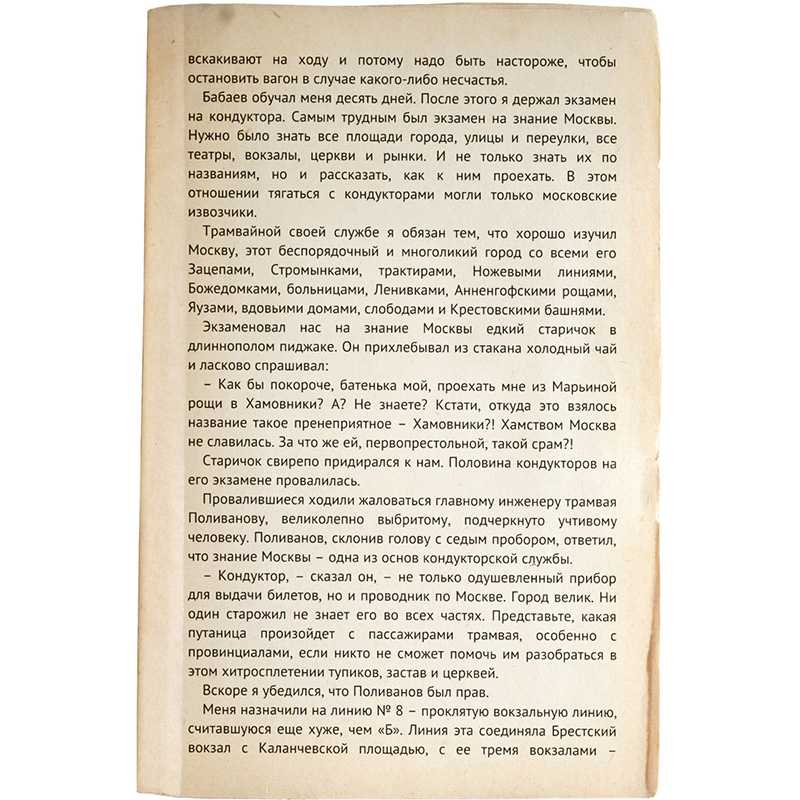

Писатель К. Паустовский в годы войны был кондуктором и вожатым трамвая. Во время службы он находчиво справился с одним безбилетником, который садился в трамвай рано утром и протягивал сторублевую купюру. Сдачи в это время еще не было, поэтому пассажир проезжал одну остановку и выходил. Повторяя этот трюк ежедневно, он бесплатно добирался до службы. Паустовский подготовил размен заранее и выдал сдачу. Со злостью безбилетник сошел с маршрута, с тех пор его не видели, а сторублевая купюра стала трофеем в Миусском парке.

Однажды Паустовский провез двадцать солдат, отправлявшихся на фронт, чем совершил сразу два служебных преступления. Во-первых, военные проехали бесплатно, во-вторых, с оружием, что строжайше запрещалось. Но для писателя этот поступок был благороднее, чем утомительная возня с пассажирами и билетами.

По произведению К. Г. Паустовского «Книга о жизни. Беспокойная юность. Старик со сторублевым билетом»

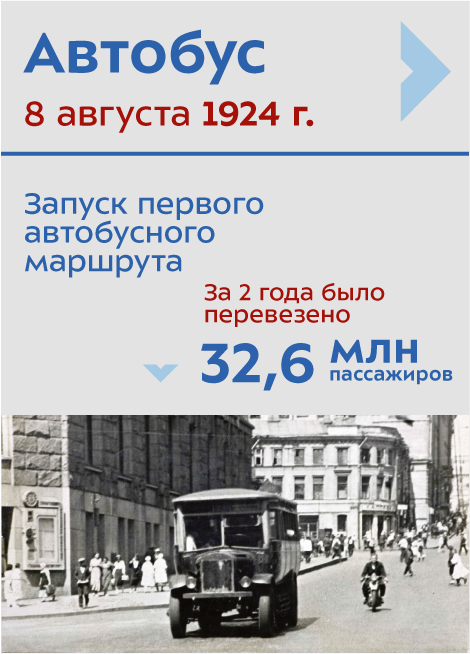

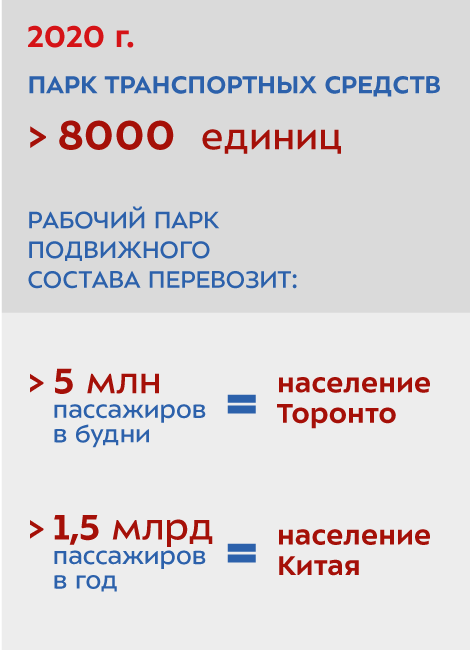

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

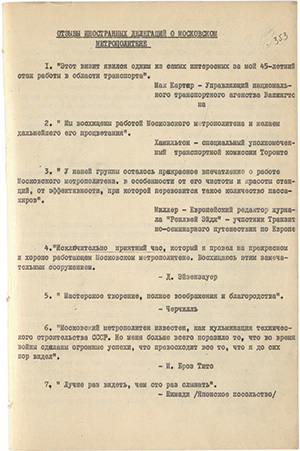

ИСТОРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТРАНСПОРТНЫЕ АРТЕРИИ ГОРОДА

Златоглавая Москва — древний, красивый и стремительно растущий город больших возможностей. Каждый день тысячи жителей и гостей путешествуют из одного конца столицы в другой, чтобы посмотреть на достопримечательности, везде успеть и ничего не пропустить. В этом им помогает современный и удобный транспорт.

Видеоинсталляция расскажет, как развивалась транспортная инфраструктура Москвы, об истории создания и строительстве метрополитена, какие станции называли «сороконожками», а также о необыкновенной архитектуре подземки.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОТОГРАФИИ И ДОКУМЕНТЫ

ПОДРОБНЕЕ ОБ АКЦИИ

Проект «Москва — с заботой об истории» направлен на сохранение семейных реликвий и историй москвичей. В рамках акции через центры госуслуг в Главархив горожане могут передать свои материалы: фотографии, документы, письма, предметы быта и гардероба. При необходимости они реставрируются, им обеспечивается хранение в надлежащих условиях.

С согласия участника проекта переданные предметы могут стать частью выставок и электронного архива. Основная цель — сберечь подлинные истории жителей, рассказать о них москвичам и поделиться со следующими поколениями.

На основе собранных материалов в офисах «Мои Документы» запущен одноименный выставочный культурно-просветительский проект. В центрах расположены экспозиции, где представлены интересные факты, документы и фотографии, познавательная инфографика, а также видео- и аудио-контент, интерактивные тач-экраны с викторинами и играми. Список центров, в которых представлены выставки, доступен на сайте «Мои Документы». Принять участие в проекте и передать памятные вещи на хранение в Главархив можно через любой столичный центр госуслуг.

Если у вас есть пожелания и предложения для проекта, или вы хотите подробнее узнать, как принять участие в акции и передать документы на вечное хранение в Главархив, пишите нам на электронную почту UvarovaDA@mfc.mos.ru.